Author Archives: 関根

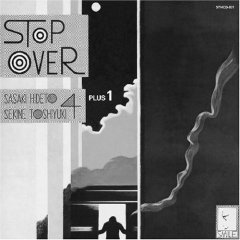

STOP OVER/佐々木秀人&関根敏行カルテット

1976年録音。スマイル・レコードより SML-001 として100枚限定で発売され、レコード・コレクターの間で評判となっていたものを澤野工房の石井広明氏とThink Recordsの塙耕記氏のコラボレーションにより、CDとして復刻したもの。

1976年録音。スマイル・レコードより SML-001 として100枚限定で発売され、レコード・コレクターの間で評判となっていたものを澤野工房の石井広明氏とThink Recordsの塙耕記氏のコラボレーションにより、CDとして復刻したもの。

<曲目>

1. Carole’s Garden

2. Soultrane

3. Turquoise Twice

4. Little B’s Poem

5. Stop Over

<パーソネル>

佐々木秀人 (tp)

渡辺典保 (as)

関根敏行 (p)

成田敬 (b)

黒崎隆 (ds)

「幻の名盤」Strode Road再発!

「幻の名盤」としてレコード・コレクターの間で評判となっていた1976年、佐々木秀人との双頭コンボ作品『Stop Over』と1978年のトリオ作品『Strode Road』が、この2月2日、Think RecordsよりCDとして復刻、発売されました。新作『誕生—IGNITION—』発売直前のこの時期の再発は、正にタイムリーと言えるでしょう。

詳しくはこちらをご覧下さい。

ちっぽけな自分を超える

感動したり認識したりもすべて人の頭のなせること。世界はそれぞれの人の頭の世界とも言える。だから頭おさえられていると、わかること、感じることも枠がありその人の頭の枠以外のことはキャッチできないということになる。同じものを見て人と同じだと認識しても、実際は皆違うものを見ていると言える。その頭で生きていると年取るにつれ自分の枠がわかってきて、飽きてくる。でも枠は変えられないから、だんだん感性も硬直し感動もなくなっていく。どんなに良くても自分の枠がある限りマンネリになってしまう。それが変わるとしたら宇宙とつながる頭になることだと思う。人間のしがらみを超えた世界。といってもどこか遠い所にある夢物語のようなことじゃなく実は自分の中にあること。実際宇宙、大気圏外に出た人や、いわゆる天才と言われる前人未踏の域に達した人、事故等で九死に一生を得た人等は経験することがあるという。でもそんな大変なことをしなくてもいだきしん先生に会うということで宇宙意識が芽生える可能性は多いに高められると思う。宇宙とつながる頭は今まで経験したことがない無限の世界を経験できるだろう。

最近思うこと

前にも触れてるんですけど、私には慢性的に腹が立っていることがある。以前は何か書こうとするとその腹が立ってることが邪魔して、今日はこんなことがあって楽しかったですなんて、あたりさわりないブログ書く気にもならんかった。あたりさわりがない、暇つぶし的なものか、2チャンネルみたいなものかどっちかなのね。どっちも人の気持ちが自然じゃなく何か型にはめられてるような気がしてならない。

思うに80年代以降ますますコントロールに拍車がかかってきているように感じる。ずーっと以前から、長い歴史を経て人間は何かにコントロールされ続け本当の自由等経験したことないのではと思うのだが、以前は支配の網の目が粗かったから救われてた部分もあったんじゃないかと思う。ゆるかったいうか。ただし目が粗い分だけ選択肢も少なかったのだろう。カエルの子はどう転んでもカエルみたいな。。今はというと目が細かくなった分管理統制が細部に渡っている、そういう人間が増えてきた。いわゆる画一化均一化というやつだ。ただし同時に多様にもなってきているから、どんなに支配しようとしても追いつかないところまできているので、この辺が一つの突破口になるのだと思う。音楽のフィールドでのアマチュアの人たちの台頭等があげられる。といってもこれにも良い面悪い面両方ある。ネットが普及して世界の情報をアパートの一室で、あるいは町中で手に入れたり、いわゆる素人さんのアイデアが多くの人の役に立ったり、ビジネスモデルを産んだりする反面、自殺やエロサイトの氾濫から人を中傷攻撃したりするものまであるのと一緒で、誰でも音楽を演奏したり制作したりでき、環境にしばれられず、才能を開花できる反面、良いものを聴いたり味わったりすることより、稚拙でも未熟でもなんでもとにかく人前でやってしまうという恥知らず的なことが横行している。今までの価値観が行き詰まりスタンダードが崩れた分何でもあり状態で、ずうずうしくて、えげつない奴の勝ちみたいな状態にも見える。

特に私が以前から言っている80年代以降、以前からの路線では新しいものが出なくなってきている。(Don’t believe over 80’sなーんて)その分レトロに走ったり、今まであったものを組み合わせたりということでもたせてきてはいるが。同時に企業のイメージ戦略というものが露骨になってきている。それだけ困ってる証拠なんだろうが、宣伝がヒステリックになってきている。それでも多くの人は持ってかれちゃってるんだけれども、何せ内容がなくて下らないものにますます踊らされてるというか。昔ある経営者が言ってたけれど売れるものが良いものなんだと。確かに良いものは売れなきゃいけないけれど、売れるものが良いもので、売れないものは悪というんじゃただの儲け主義になるでしょ。中身を見なくなってるし、もしかしたら中身の善し悪しがもうわからなくなってるんじゃないかと考えると暗澹たる思いにかられてしまうよね。

それで最近思うことは、こういう時代だから良いものを作って提供していかなければいけないんだとますます思う次第であります。いわゆる大手売れ線が(別に敵視してるわけじゃないけど)やってることはある水準は確かに押さえてるけれど何せ中身がない。意識先行、世間ずれはしてるんだよね。その上いかないとね。いつまでもバカのままじゃいけないんだ。生かさず殺さずの戦略にはまって終わりたくないからね。

やっとトラックダウン終了

晴れて私の28年ぶりにリリースしたリーダーアルバムのトラックダウンが終わった。多少荒削りの所はあるものの、全体にエネルギッシュなパワフルなアルバムに仕上がったと思う。特に早稲田通りのテーマはジャズの魅力スウィング感ドライブ感とテンションに溢れた素晴らしい出来でみんなに聞いてほしい曲だ。アメリカのジャズも最近は概してアカデミックなことが災いしてストレートな情熱に欠けるものが多い中で、理性的でありなおかつ情熱的であるという理想に近い形になっている。

「早稲田通りのテーマ」の由来

私の作った曲に早稲田通りのテーマというのがある。曲を作った4年前にふと気づいたのだが、私が通っていた小学校は富士見小学校といって、JR飯田橋駅から靖国神社に向かう通称「角栄通り」ぞいにあった。それで毎日その道を通ったり道で遊んだりしていたわけだ。その道が神楽坂につながり早稲田大学の前を通り中野へと向かう。中野は私の青春時代を4〜5年過ごしたところで、アルバイト帰りには夜の早稲田通りを落合から上高田まで歩いたものだった。その後家内が病気をして入院していたのも早稲田付近だったのでよく通った。そして今また高田の馬場のライブハウスの前を通っているのも早稲田通り。そんな訳で何かこの通りに愛着を感じたり、過ぎ去った時へのノスタルジーを感じ、作ってみたのです。

Openjazz

特別普段ジャズファンや音楽ファンでない一般の人にも広くアピールするジャズというのができないものか考え中です。いつも思うにマーケットはたくさんあって、人もたくさんいるのにジャズの店と限定してしまうと人が来ない上に来てもマニアのような人が多いとなると、可能性を感じなくなってしまう。もうジャズが酒場の音楽というコンセプトは時代遅れもいいところなのだ。だけど人は変われない。となれば新たなマーケットを開拓するよりないわけだ。一般の人にアピールするジャズ。ただしイージーリスニングみたいのはやりたくな。、あるいは大衆に媚びてべたな曲のオンパレードやリクエスト大会でもないライブを考え中ですんで。。待っててよ。

お好み焼きの染太郎

浅草の国際通りから少し入ったところにある古ーいお店。表から見ると屋台風だが入ってみると古い日本の普通の家のような感じ。床も所々ギシギシ言っていた。梁を見渡すと有名人のサイン色紙等が飾ってあるが、よくある芸能人のサインとはひと味違う昔の作家達のものと思われるものがそこここに…。その中には先代のおかみさんの人なつこい笑顔の写真もあった。聞くところによれば、戦後の貧しい頃、何とか安い材料でおいしいお好みを作ろうと創意工夫したおかみさんが編み出したのがおもち4個で囲ってその中に具を流し込む独特のスタイルで、オリジナルメニューのしゅうまい天というものだった。これが美味。また、山寺天といっって何で山寺かはわからなかったが、長ネギと万能ネギと赤味噌とキクラゲと肉というこれまた変わったとりあわせのものだがこれもまた大変結構でした。個性ある味と古き良き東京のふんいきあるお店、ぜひおすすめしますよ。

かんだやぶそば

江戸末期からあるところらしい。古き良き東京のおそば屋さん。雰囲気があって人も沢山来ているようだ。麺は細くて、量も少し少なめでお味の方も上品な感じでした。神田というところはビジネス街でサラリーマンの街であると同時に江戸の風情をそのまま残している。すぐ近くにアンコウ鍋のいせ源や手打ち蕎麦のまつやというのもあるので行ったらまた報告しまーす。

なんとも不思議な感じ

昨日は下落合のシャロームというお店でのライブだった。お店の方には失礼かも知れないが、30年前ぐらいのしかも地方のジャズ喫茶に旅の仕事で行ったような不思議な感覚。ママさんもとても良い方、親切で良く気が回る人。ささやかではあるが手作りの料理をふるまってくれた。ジャズが好きで、ミュージシャンにはできるだけのことをして迎えたいという気持ちがストレートに伝わってくる。若いころ旅の仕事で地方に行った時のような感覚になるのだ。お客さんは常連さんのような方達がいらしたが良い感じ、やはりどっか地方都市に来たような気持ちになる。都内の店でやっていると音を売り物にしているのにすぐ客を何人呼べとかいうわけのわからんところが多い中で、こういう所もあるんだなーといったところか。

多数決がおかしいんじゃないか?

以前からずっと感じてたんだけれど、多数決で物事を決める、あるいは決っていくということがものごごろついたころから当たり前のようにあったけれど、これがおかしいんじゃないかと思うのです。じゃ、少数派が良いというわけではないけれど。。数が力になるということで、別に正しいこととか良いことが多くの人の判断というわけではない。もう子供の頃から多くの人が何か多くの人の支持を得たものや事は正しいような良い事のような幻想に捕われている。マスメディアの言う事をそのまま信じちゃってる人がたくさんいるわけだ。民主主義の多数決が正しいという幻想。自分で考えられないと人の目が気になって、人の頭で生きる事になる。みんながやってる事は安心で自分だけ浮くのは怖い。赤信号みんなで渡れば的な主体性のない生き方になる。操作する方は人間の守りの心理を巧みに利用して数をとってしまう。政治でもメディアでも数イコール力というわけだ。音楽業界でもどこでも一緒だ。数字を取る事のための宣伝等にいささかヒステリーぎみな時代のようだ。多数の人間の判断が正しいというのが傲慢なような気がする。大昔の時代はつい野蛮だという見方をしてしまいがちだが、神様や、自然を畏れて生きている人達の方がはるかにノーマルだと思う。といって昔には戻れないし…。だけど希望がないわけではない。話を戻すと自分をよくわかった賢い人が増えていけばいいのだ。多数派有利みたいな流れに乗らない、だまされない人。今は少数派でしょうけどきっと増えていくと思う。

スタンダードという幻想

オスカーピーターソン。いうまでもなくジャズピアノの巨匠である。先日75’のジャズフェスのライブDVDを見たが、その迫力がすごかった。ピアニスとである私にとっては映像で手の動きが見えるのでその動きに目が釘づけになった。ため息がでるような超絶技巧だった。

俗にピーターソンはジャズの大衆化に貢献した人との評価を受けている。さらに言えばここで言う大衆とはアメリカの白人大衆ということである。確かにアンダーグラウンド的でマニヤックになりやすいジャズの世界で、これだけわかりやすいというか、ポピュラリティのあるジャズはない。しかしこのポピュラリティって何なんでしょうね?ひるがえって自分のことで考えると戦後の進駐軍キャンプ時代に流行ったスタンダードと呼ばれる曲をやっていれば無難みたいな空気があるのはわかるのだが、現代のような価値観が多様な時代にあっては何がポピュラーであり何がスタンダードなのかと思う。本当はスタンダードといってもその時代のみんなの意識が作り出した幻想なのかもとも思う。よく説明を求めた時人はみんながやってるからとかみんなそういってるとか言うけれど、良く聞いてみると大した根拠もなかったりすることが多い。まして私のようにある程度長く生きてくるとあの時あんなに流行ってたり、みんなが言っていたある価値観が跡形もなく無くなっていたり、すっかり変わってしまうことが少なくない。

もう今の時代はスタンダードっていう幻想は壊れてしまっているんだよね。自分らしいことをやれば良い。そして時代を風靡したピーターソンでも時代の流れの中で消えかかっている、そんなすごい変化の時代なんだなと感じる。

お薦めの稲庭うどん

JR田町駅から慶応大学に向かう飲み屋食べ物や小道途中にある稲庭うどん屋はかなりおいしい。カウンターと小さいテーブル席一つの狭い店。そのうえ古い。見た目がしょぼく、お客も少なかったのでどうかなと思ったが入ってみた。鴨肉が入ったつけ麺スタイルのもの2つと温麺の3種類しかないのだが、かなりおいしかった。しゃきっとした細麺のうどんとなんともいえない良い味の汁がたまらない。結構おいしくても2度3度と通う店はほとんどない自分にとっては久々のヒットだった。またいこーっと。

最近感じていること—2

どうせ書くなら夢を感じるものを書きたいと思ってるんだけれど、やさしくはないね。あんまりくだらないことにつきあわせたらたまたまでも読んだ人に悪いと感じるもの。自分の演奏もそうですよ。

このところずーーっと社会というか周りの状況に対して不満を持っていたからなかなか書く気になれなかった。批判的なものをぶつけてもだれも喜ばないだろうし、まして人の悪口など最低だ。自分が負けてる証明をしているようなものだ。それが、最近になって変わってきたようだ。といっても周りの状況は何も変わっていないんだよね。だめなことにいっしょにつきあうことはないんだ。自分のやることをやっていくということですね。

ミュージシャンに戻って3年半程になるけれど現場を経験すればする程けったいなことになってるんだね。これも頭ではわかっても現場を体験するから実感するんです。どこいってもおかしいんでしょうね今の時代は。で、あんまり書くと妙に警戒されたりしてね。人の能力はあきらかに落ちてる。意識は細かく細かくなってるけれど。虚像がでかいつらして。。今までの延長では新しいものがでないので腐ってきているんですね。自分も70’sの音楽に題材を求めたりしてるんだけれど、懐古趣味じゃなくて、音楽が生き返ることやってないといかんと思う。どうせやるなら本気でやろうと思う。おちゃらけみたいなのがのさばっててもね。

このところずっと感じていること

売れてるものがヤクザに見える。

ある時まではいちおうまともに動いていた人間のシステムが今は動かなくなり、ぬけがらになってしまっている。まともに見えるが実は中身がからっぽ。

メディアは当初からそういう性格のものかもしれないが。。ヒトラーが作ったイメージ戦略。虚像の世界。大衆操作。

特に80年頃からイメージ戦略で売る路線が露骨になってる。つまり人間の今までやってきた生き方が行き詰まって限界に来て何も新しいものが出て来てこないからだ。内容が無いのにあるようにやっている。いわゆるだましが横行している。経済活動から文化芸術活動まで全てに渡って言える。そう見れば今の世の中の様子が良くわかる。つまりよくモノを見てレッテルにダマサレルなということだ。

音楽やジャズの業界を見てもまったく同じことが言える。内容が無いのにイメージ先行で売り出す。

一人一人は管理社会の中でより小粒で画一化されているが、個人の力が増している側面もある。権力は弱体化し個人個人までを管理できなくなっている。ネット社会。いわゆる業界は増々弱体化するが、個々のシロウトさんが元気だ。

カオス状態はカオス状態。今まであった権威は益々くずれていっているが新しいスタンダードは生まれていない。

何でもあり。何やっても良い無政府状態。

どんどん小粒になっている。今出て来ている天才は天才ではない。スタイルを作り、時代をリードして来た人が真の天才であって今の若い天才と言われる人は早期教育の産物であり、有るものから有るものを産んでいるにすぎない。年令じゃなくて内容が問題なのに誰もそれを言おうとはせずレコード会社の宣伝に乗せられている。

教育も社会も経済も文化芸術もまさに空洞化している現実を肌で感じる。自分達はもちろん子供達がこんな社会に出て希望を感じられるのだろうか?答えがNOだったら変えなくてはいけない。あらゆる場面で制度が疲弊している。こんな今の時代に売れるとはどういうことだろう?

少なくとも古臭く腐り果てたヤクザな業界のイメージ路線は中身が無いし、企業の使い捨てツールにしかならないことは明白。ここに未来はない。

上からに期待できない以上下から行くしかない。いきおいゲリラ的にならざるを得ない。ただしアングラはだめ。まったく変革どころか貧乏神にしがみつかれている反体制だから。。

全て自前でやる。

『かくて日本は逝く』大竹慎一(フォレスト出版)

三井銀行金融経済研究所から野村證券等を経て、現在ニューヨークで活躍するトップファンドマネージャーの著作。経済に疎い私でもよくわかる明快な語り口、といっても解説本ではない。まっとうに戦う人のメッセージといったところか。ジパン戦記というシリーズの中の一冊なのだが、このジパン戦記というのは従来の官僚主導型の日本の経済システムと自由市場経済システムの相違点と対立点を明確なものにし、まもなく訪れる未来を予測し、あるべき日本の姿を求めるものと巻末にある。2000年下期日本は大恐慌になるという予測ははずれているが、日本の危機に警鐘を発するという意味では理解できる。このシリーズでおもしろいのは、源氏と平家というカテゴリーで現状を表現することだ。ここでいう源氏とは弥生時代以来の農耕村落をを基盤とした「村」の論理に立脚して、日本社会のシステムを作り上げようとするグループで、平家とは貿易や金融取引を通じて国際社会と繋がっている「町」の論理によって、日本のシステムを築くべきだとするグループである。この観点に立って日本史を見ると日本は「おおむね源氏」の支配下にあり、「時々平家」が顔を出したという。それと同時に日本史の転換点には必ず平家的勢力が登場して、時代の転換に決定的な役割を果たしてきた。古代国家から中世武家社会の基礎を築いた平清盛に始まって、近世への転換期には織田信長が登場。また明治維新には尊皇攘夷派が活躍した。旧来の社会システムが行き詰まり、大転換が必要とされる時には、必ず平家的勢力が必要とされる。今こそ現代の平家が立つべき時という。社会が単純に二元論で割り切れないことや、源氏的な村社会が全て悪いわけではないことは、作者もわかっているが、現在の社会システムがにっちもさっちもいかなくなっている大きな原因の一つが旧態然とした官僚主導型の村社会にあることはまちがいないだろう。こういう村の中では、建設業界であれば、製品の質や価格で受注を決めるということは無く、接待をどれだけしたか、政治資金をどれだけ出したかに始まり、頭の下げ方、口のきき方、通いつめた回数、置いてきた名刺の数、最後には賄賂の金額によって受注が決まる。これが建設業界に限らず、日本の至る所に見られる源氏型経済システムである。驚くことに学問や科学、文化芸術の分野でも見られることだ。内容ではなくしがらみで決まる。まっとうに勝負しない社会。閉鎖された村の集まりだからできることだ。だが、今このシステムが崩壊し日本が危機的な状況にあると訴える。日本の官僚、大企業や銀行がどれだけ我々を食い物にして平然としているか正しく知る事は大切だと思う。そしてこれからどう生きるべきか、考えさせられる一冊でした。

断片的な独白(17)

考えれば考えるほど何やっても何かにくくられ、枠にはめれていくんだということ。ミュージシャンだったらアンダーグラウンドかシャンペンミュージック、クラブ系、スタジオやコマーシャリズム系等、マイナーからメジャーまでいろいろなタイプの人がいるがコマーシャリズムにのったいわゆるメジャーの人でも所詮企業やエスタブリッシュメントの手のひらで踊らされているようにしか見えない。本人はそんなこと思ってないだろうけどね。かたやアンダーグラウンドで俺は俺の世界でやってるんだとつっぱってみても、所詮アングラミュージシャンのままなら社会的には何の影響力も無く、おそらく貧乏だから結局は金が無いので金にしばられ、コントロールされている。自由に生きていると錯覚しておめでたくやってるのは本人ばかり、ということになる。何物にも縛られず、稼ぎまくることをやるわけです。先も無い、わけのわからない業界の人ととは所詮話も合わないので、最初から相手にせず自分の事をやっていくのです。でもアングラじゃいけない。

断片的な独白(16)

二元論に未来は無い。常に矛盾を孕んでいると言うこと。善と悪、光と闇、相反する要素が対立している世界。これだと人間永久に浮かばれない。音楽の世界だったらさしずめ、エンターティメントと大衆迎合主義(ポピュリズム)、商業主義や芸術至上主義、スピリチュアルとアンダーグラウンド、反社会的生き方みたいなことだろうか?どっちも先が無いよね。すばらしい芸術性と言うか内面に訴えるような、スピリチュアルな生きる力になるような音楽が多くの人に聞かれるようなら良いわけだ。2,3年したらなんだったか思い出せないような、消耗品の音楽じゃなくて、それでいて気難しく、わかる人だけに訴えるような閉鎖的な音楽でもない音楽。トータル性を帯びた音楽。みんな考えてるんだろうけどなかなかできないこと。

『女にモテたきゃ男を磨け』安藤昇著(双葉文庫)

痛快で、電車の中で読んでいても声出して笑ってしまう程おもしろい一冊でした。安藤昇と言えば大分前に実録「安藤組」とかいうタイトルの映画を見た覚えがあるが、やくざの親分が何を言うかと思ったら、「男は、女を歓ばせてやるだけでいい」と言い切ってしまうのだから、気持ちが良い。また、「男は男に生まれるんじゃない、女に磨かれて男になっていくんだ」とか、(一瞬あれっと思ったが別にボ-ヴォワ-ルをもじったわけではないと思う)さらに「一人の男と一人の女が、この地球で同じ時代に生まれるだけでもその偶然は大変な確立だ。ましてその中で一組の男と女が出会ってベッドをともにするということは、ラクダが針の穴を通るようなものだ。そう思えば、相手にはいくらでもやさしくなれるというものだろう。」とも言っている。やさしいこと、自分の気持ちに素直に生きること、本音で生きることはどんなことにも共通して大事なんだということ。道徳的、禁欲的、小市民的な生き方とはおよそ無縁の、むしろ半端でなく遊んだ人の到達した境地。好き放題やっていてもどこかやさしいのは、この人の持って生まれたセンスなのでしょう。理屈ぬきにかっこよいと感じました。読後一つ気になったのは、子供のことが書いてなかったことです。あちこちに子供つくっちゃっている人なのか知りませんが、そのあたりはどう考えているのでしょうか?

断片的な独白(15)

今、ノーム・チョムスキー氏の本を読んでいる。今更ながら認識を新たにしたことは、我々は企業の宣伝によってコントロールされているということだ。何か社会に問題が起こるとつい政治や政治家が悪いと思いこみやすい。だがそれこそが長年企業は正しいことをして収益をあげていると思い込ませる宣伝の効果以外の何物でもないと言うのだ。最近原発や自動車製造、食品部門等で重大な問題が出て、人が死んだりしてやっととりだたされてきているが、実は昔からずっとそうだったのだ。企業というものは金を稼ぐ目的のためには人の命も省みないものだということ。テレビやメディアは中立の立場あるいは公共の利益を代表していると言った幻想もまたメディア企業のプロパガンダにすぎない。だから自分の働いてる会社やお店が何をしているのかはもう一度考えたほうが良いかもしれない。食べるためにお金を稼ぐわけだが、会社やお店の業務に加担しているわけだから。。。と書くと全て悪いようにとるかもしれないが、考えることは大切だ。俺は俺、なんて社会性も無く孤立無縁でやっていればアンダーグラウンドでお金もついてこないから結局貧乏で不自由な人生になる。といって売れたら売れたで、会社の犬で操り人形じゃどうしようもない。どこまでいっても一部の金持ちのために我々は搾取され続けるしかないように見える。企業や権力の犬でなく、貧乏アングラ人生でもない生き方しますよ!わたしゃ。

個性のある人は自己中だ。輝いているけれど何かの犠牲を伴う。世間の顔色うかがって生きている人は、自分が何だか何したいんだかわからないからただ従う人生だ。世間が右と言えば右、左と言えば左に流れる浮き草人生。権力と大衆、教祖と信者、社長と社員etcどこにでもころがってる構造だ。これが今変わりつつある。一人一人普通の人が個性豊に生きる時代に。。。